【USR】跟著安藤忠雄與草間彌生的足跡,中山管院師生日本岡山踏查 永續實踐與地方創生見學

面對人口老化、產業沒落與城鄉發展不均等課題,為強化學生觀察學習與培育未來實戰力,透過教務處「企業永續與地方創生」共學計畫,國立中山大學公共事務管理研究所教授郭瑞坤與助理教授謝政勳,帶領跨系所十八位師生組隊前往日本,參訪大學、神社及「瀨戶內國際藝術祭」的島嶼社區,共學各單位如何協力在地資源、特色、藝術與文化等,開展地方發展邁向永續的可能。

實地參訪岡山大學、環太平洋大學,取經大學如何制定永續政策,並籌建聯盟共推地方發展。以及走訪岡山神社與社區,見學其導入多樣化活動,拓展成為承載公共性與社區參與的平台。並穿梭非藝術祭期間的瀨戶內海五個島嶼,既觀察島民生活節奏與空間日常,更探索企業如何在離島以現代藝術為手段,植入新展館、舊建築改造及運用藝術祭活動公私結合,達到地方的活絡與創生。

首站行程為岡山大學,副校長暨綠色轉型與數位轉型部理事長阿部匡伸先生分享,岡山大學對外集結全國共36間國立大學、11間公立大學、25間私立大學成立「減碳聯盟」,於技術開發、人才培育、資源管理、生態工程、地方創生與產業轉型等多元領域展開合作與實踐機制,強化了高教體系在綠色轉型中的網絡角色。對內而言,岡山大學將SDGs與碳中和設為核心使命,連帶影響校內教授與團隊相關研究,逐步超越個人學術興趣,轉向有意識地連結大學整體策略目標來發揮行動產出。

左圖:會後中山師生與岡山大學副校長阿部匡伸(第一排右四)合影。在區域創生與碳管理應用方面,雙方交流未來或許能以減碳實務探討;

右圖:參訪IPU學術交流會後合影,環太平洋大学校長大橋節子(第一排左四)分享校園積極推動學生實務學習及職涯發展,

交流過程探討了大學擔任教育與研究角色,不只是推動學生走入社區,將課程與地方議題結合,具體實踐Service-Learning(服務學習)精神;更積極扮演地方制度創新與產業政策設計的「策動者」。透過參與地方政府及碳中和戰略本部之政策討論,結合地方產業與環保訴求,形塑一條明確的減碳實踐路徑。並協助制定木構建築法規標準,推動CLT(Cross Laminated Timber,直交集成板)木材在公共建設的應用,例如本屆大阪世博會的「大屋根」有三分之二的木構建材,即是來自於岡山大學與真庭市林業的合作提供,提高了日本CLT建築在國際上的能見度。

有別於大學扮演知識先驅的推動者,中山師生在連續三天的跳島踏查「瀨戶內國際藝術祭」,見證日本在高齡化與人口外流背景下,民間企業的資金投入推動地方創生,開展具備國際影響力的創新地方治理模式。郭瑞坤老師鼓勵學生以DMO(Destination Marketing Organizations, 目的地管理與行銷組織)模式觀察與思考,透過多方協作、品牌推廣、資源整合與制度化管理,或許能讓藝術祭和地方發展走向永續,避免資源浪費與生態破壞。

左圖:師生與草間彌生作品《紅南瓜》合影;右圖:眾人於男木島熱門作品〈步行方舟〉合影;

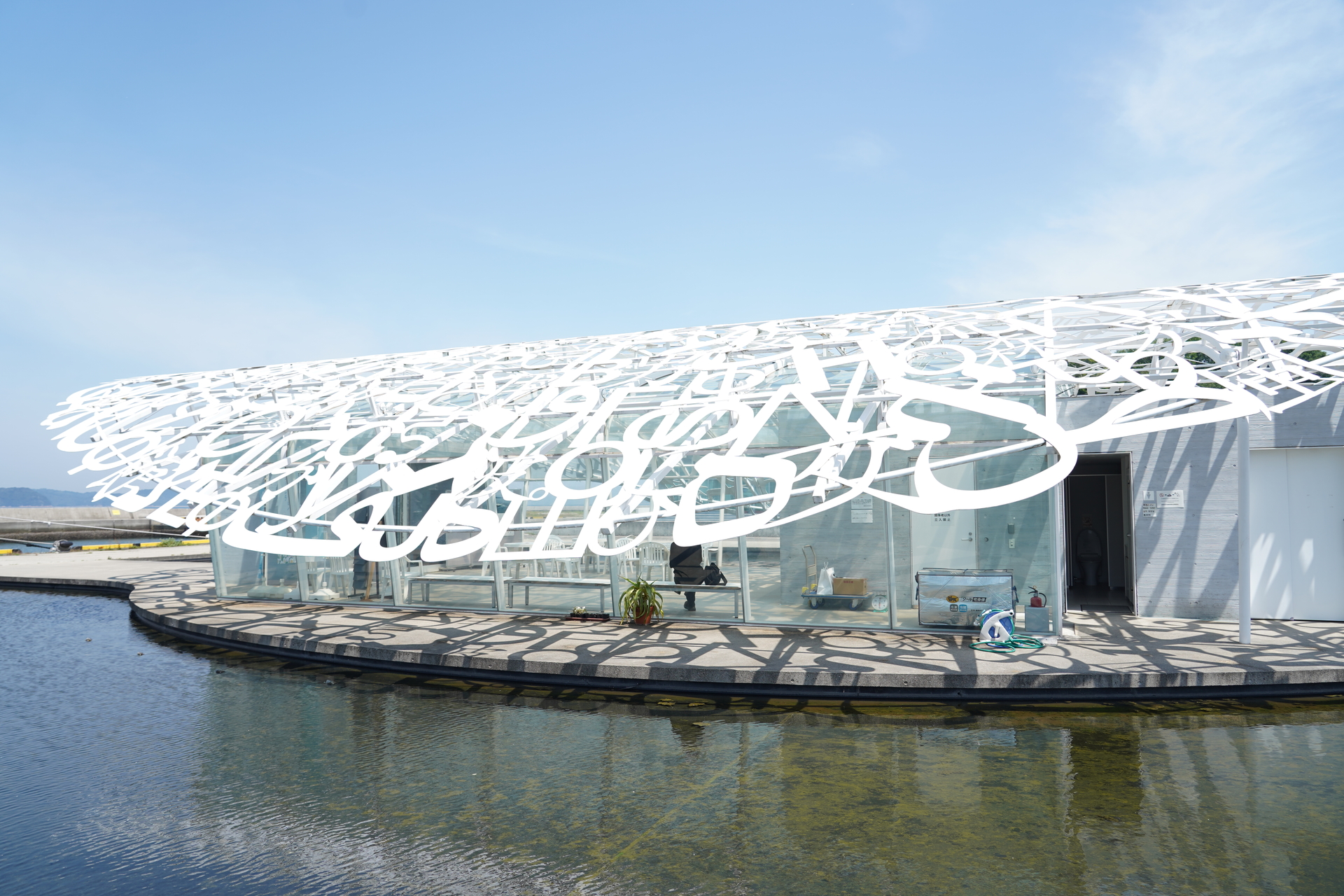

甫於2025年開幕落成的直島新美術館在地方轉型中,擔任總監製的福武總一郎(倍樂生集團的創辦人,知名產品包括《巧連智》和「巧虎」),借力國際大師安藤忠雄的聲量,打造島嶼藝術品牌,將「國際聲量」轉化為「地方資本」的文化策略。再者,藝術更是引發社區居民主動參與社會創新的觸媒,藉由攝影作品、工作坊等展現居民的共同參與,因此有效提升島嶼內外共榮的實踐,達到「由文化驅動的地方創生」。

至於因產業沒落的犬島煉銅工廠遺跡,經藝術家柳幸典與建築家三分一博志共同打造成為主題美術館。保留其原有工業結構,並避免過度干擾自然地貌,以被動式通風、太陽能等方式降低能源負擔,促使部分地景藝術與美術館本體相得益彰,賦予重生。公事所碩士生黃玫萍回饋從中體會到,藝術不再純粹是裝飾或美感呈現,而是一種空間治理與地方敘事的媒介。

左圖:犬島精鍊所美術館內部,柳幸典以三島由紀夫為靈感創作空間作品;

右圖:師生訪問顧展的工作人員(右一),得知當地居民對於企業支持藝術祭而導入的建物建設、植栽美化等環境維護,是相當歡迎與開心的

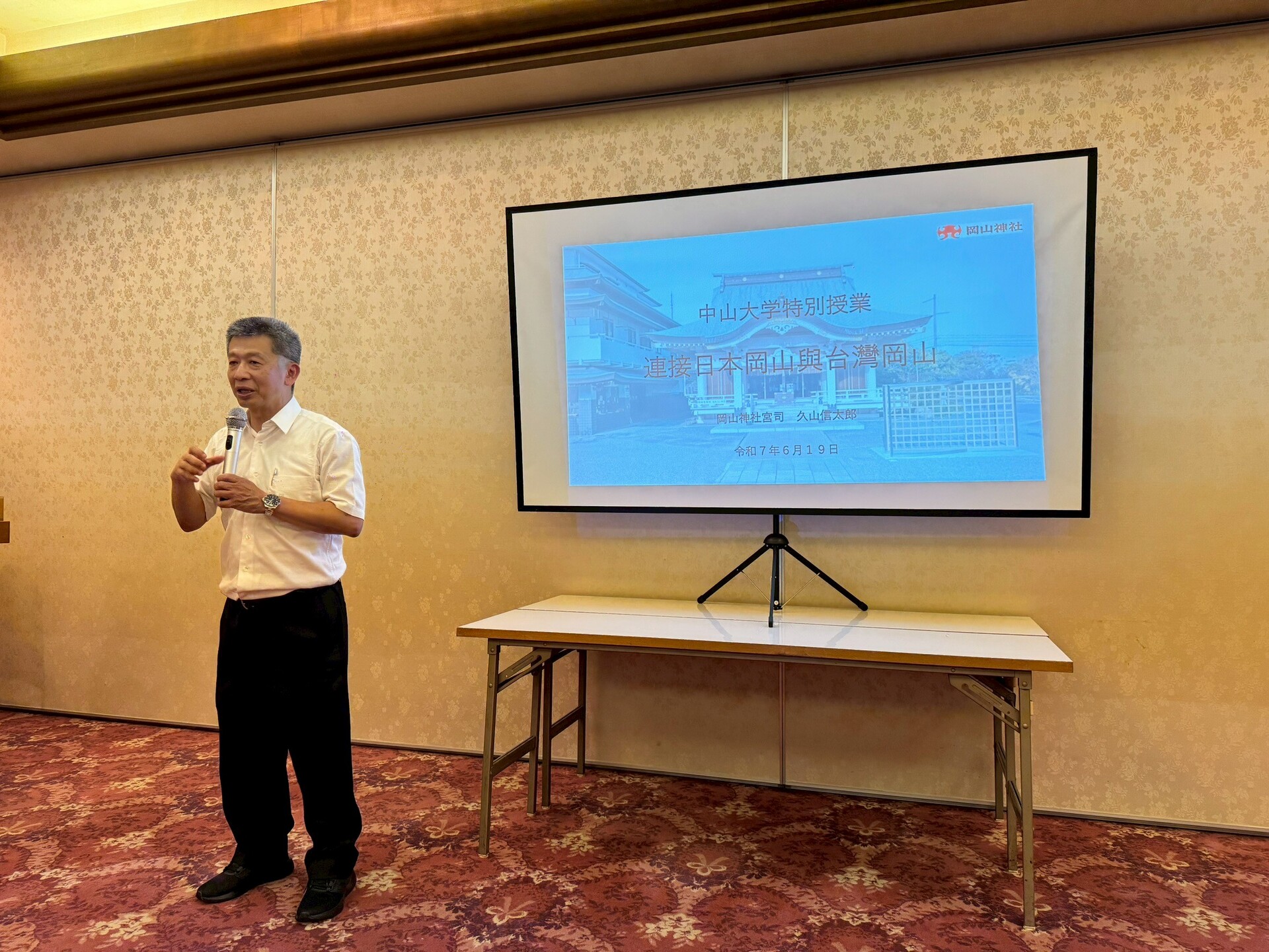

無論是大學扮演知識先驅或是企業策動的藝術祭,觀察其共通點都在於如何讓地方共融與共創。岡山神社宮司久山信太郎分享,神社不應僅強化宗教象徵,而應成為社區支持平台,透過轉型祭典為市集、音樂活動,吸引年輕人參與,重振地方活力。謝政勳老師也鼓勵學生,相對於台灣體制發展的局限下,此行所學都有助於帶入課程教學案例或激發推動地方創生的創新思維。行傳所學生陳韋仲分享身為在職生,鮮少有機會參與國際參訪,透過此行的課程理論兼具實踐案例,走出課堂後確實帶來相當的衝擊與激盪思維。

本次參訪學生橫跨公事所、行傳所、海工系等碩博士與在職專班,因此成員背景多元,舉凡管理顧問公司、社區發展協會、醫院或一般企業等。公事所博士生王月娥(現為活躍老化促進協會常務理事)回饋,跨系所專業的交流學習下,透過不同視角讓學習收穫滿載而歸,期能回國後對於社區空間規劃有所幫助。

師生與草間彌生作品《黃南瓜》合影,其支持企業Benesse 集團還提供資金成立Well-being Lab,與直島町藝術祭委員會、岡山大學社會共創中心及其跨科系領域學者合作

自2020年起,身兼中山管院USR計畫主持人的郭瑞坤教授,於高雄岡山與企業、博物館、在地居民等夥伴共推「記憶的箱子」文化工作坊與展覽,盤點地方DNA,串連在地不同年代、族群的共通情感。2023-2024年間透過課程走讀高雄岡山及雙邊實務交流,與日本岡山神社、岡山大學建立初步關係。相信在此次2025年前往日本岡山拜會各單位與地方見學中,汲取大學實踐與地方創生的知能與涵養,對於未來促進台日岡山合作將有更多的可能性。

🎌日本岡山大學相關新聞:

台湾・国立中山大学とカーボンニュートラルに関する意見交換

(USR計畫供稿 / 管院媒體編修)